O cómo me encontré con la movilidad

Walter Imilan

La importancia de la movilidad apareció sin buscarla. A principios del 2000, había leído sobre las limitaciones de ver a la sociedad habitando en lugares fijos para comprender los mundos actuales y pasados a partir de críticas que, desde diversas disciplinas, entregaban valor a mirar cómo se mueven, desplazan y migran las personas, ideas y objetos. Antropólogos como Clifford (2019) y Appadurai (2001) planteaban poner atención no solo en las fuerzas de la globalización como productoras de movilidad, sino por sobre todo invitaban a releer los mundos que hemos habitado observando el qué y cómo se ha movido, entrando y saliendo de comunidades, islas, países y continentes, dando formas a geografías polimorfas como producto de la diversidad de experiencias espaciales. En el fondo se trata de superar nuestra mirada sobre lo social anclado en reductos y fijaciones espaciales.

Sin embargo, estas lecturas no me hicieron sentido hasta que, en diversos encuentros con personas y situaciones, se fue develando cómo las movilidades jugaban un rol central en sus vidas, y, en consecuencia, en sus relaciones, significaciones y afectos. Estos encuentros también me evidenciaron la relevancia de la movilidad en mi propia experiencia de habitar y, junto a ello, la necesidad de reconocerla y hacerla parte en mi forma de observar e interpretar los mundos de otras personas.

El presente texto ha estado en mi mente un largo tiempo. Primero, formulé algunos relatos que aquí se presentan para acompañar exposiciones sobre la perspectiva de movilidad, en especial en sesiones de metodologías donde he compartido mis experiencias de investigación. Estos relatos eran narrados como esas historias sabrosas que rodean el trabajo etnográfico y que plantean cambios de mirada y del pensamiento propio. La movilidad, con el tiempo, ocupó el centro de mi práctica etnográfica. Observar a través de las movilidades es enfatizar en las múltiples relaciones espaciales que cada persona produce en sus prácticas cotidianas y, de esta forma, se abren nuevas complejidades en los problemas que tratamos de comprender. Con el tiempo, mi práctica como investigador también fue girando en la medida que fue cambiando mi forma de comprender mi habitar, mis territorialidades y de mis sentidos y sentires.

Después de dos décadas desde mi primer encuentro con las movilidades, me he empezado a entender como un Nampülkafe, como aquellos antiguos viajeros mapuche que recorrían largas distancias uniendo lugares, personas y conocimientos, construyendo un territorio en movimiento[2]. Michel Serres (1981) plantea que el viaje y las rutas son al espacio lo que las frases son al lenguaje. En una frase, el sentido surge al recorrer cada una de las palabras y los vínculos entre ellas, determinando que, solo al final de ese recorrido, la cadena sintagmática toma sentido. De forma similar, las rutas conectan lugares, personas y situaciones, y es ahí donde surge el mundo, el espacio que habitamos. Serres identifica la condición de habitar en movimiento en un “a través” como la única realmente posible frente al habitar “aquí” o “allí”.

Los estudios de movilidad tienen por objeto develar el rol que tiene el espacio en los mundos que habitamos. La movilidad puede ser entendida como un enfoque (Jirón e Imilan, 2018) que acentúa en cada práctica, en cada biografía y lugares el rol que juegan los movimientos, identificando, sobre todo, sus implicancias en las esferas de existencia. El punto es entender cómo emerge el espacio en la vida social, en cuanto producto de las relaciones entre humanos y más que humanos que pueblan el mundo de significados. En años recientes han proliferado metáforas y conceptos como flujos, redes, nodos, intersecciones para definir la sociedad en términos de un conjunto de relaciones dinámicas en permanente proceso de formación, el mundo y lo social como nunca acabado.

Desde la siguiente sección, comparto tres relatos que dan cuenta de mi encuentro con las movilidades. Estas experiencias muestran cómo abrieron nuevas sensibilidades y necesidades para entender el habitar. Los relatos están en clave autoetnográfica o simplemente de crónica. El primer relato cuenta un encuentro con personas del pueblo Atacameño-Licanantay con quienes trabajaba en sus poblados de la puna atacameña, quienes un día me invitaron a una celebración en la ciudad de Calama. El segundo relato se basa en el trabajo de campo que realicé para escribir mi tesis de Antropología centrado en la isla Santa María, región del Bío Bío. El trabajo de campo partió con un aire de romanticismo al imaginar la isla Santa María como un espacio aislado, para luego darme cuenta de que tal insularidad era más bien una proyección de mis prejuicios. Finalmente, el tercer relato narra una de mis experiencias en un vehículo compartido que surca de sur a norte Alemania, en cuyo interior se producen encuentros –prácticamente– imposibles en otro espacio. Cada uno de esos momentos los recuerdo como inflexiones epistémicas y, en cierta manera, también existenciales, en el sentido de que son experiencias que juegan un rol en el proceso de cómo se llega a ser quienes somos o, al menos, de cómo se forman los relatos que nos contamos sobre nosotros mismos.

Pastores y rancheras

Un viernes de primavera, soleado y algo frío, me encuentro en el centro de Calama. La sucursal de Banco del Estado en el centro de la ciudad está atiborrada de personas en su interior, mientras que afuera muchos esperamos ingresar haciendo una fila sobre la vereda. En el año 2000, la ciudad tenía aún pocos servicios. En ese tiempo los habitantes de Chuquicamata, el company town de la mina del mismo nombre, habían iniciado su reasentamiento en la ciudad de Calama. Se respiraba el inicio de una nueva etapa en la ciudad. Mientras me aburro en la fila, creo ver a dos personas conocidas del poblado de Socaire: son dos jóvenes con quienes trabajaba en un proyecto de educación ambiental con el fin de apoyar la formación de la futura administración de la Reserva Nacional Los Flamencos por parte de las comunidades indígenas Atacameñas-Licanantay. En el transcurso de un año, llevamos a cabo talleres en Socaire y excursiones por su territorio. Este día en Calama, me llama la atención encontrarles esperando ingresar al banco. Irene es una mujer sensible, inteligente y con conocimientos de su pueblo; una lideresa. Pastora en los veranos y discípula de la maestra de Socaire –autoridad ancestral que guía el canto del Talatur en la limpia de canales–. José es su primo, un joven atento y enérgico, pastor a veces, agricultor regular y trabajador eventual de la minería. Me cuesta reconocer a ambos a pesar de que hace una semana habíamos explorado el entorno de las lagunas Miscanti y Meñiques, observado animales silvestres y turistas que arribaban en vehículos. Durante un par de noches, nos arranchamos en refugios de piedras como lo hacen los socaireños durante el pastoreo. Aquí, en la fila del banco, sus “pintas” lucían modernas y urbanas, sus gestualidades corporales eran diferentes. Ellos también se sorprenden de verme.

Mientras compartimos la espera, empezamos a deconstruir los roles en los que nos habíamos conocido en los últimos meses; yo como trabajador de una ONG, y ellos como líderes jóvenes de la comunidad. Había simpatía entre nosotros desde hace un tiempo, pero manteníamos una distancia formal en razón de nuestros roles. Conversamos de qué hacíamos cada uno en Calama. Supongo rápidamente que ellos están en sus trámites mensuales; no obstante, mientras avanzamos lento en la fila, queda claro que sus presencias en Calama eran parte de una dinámica más amplia, de una cotidianeidad al ritmo de viajes, lugares distantes y actividades diversas que coordinaban de forma más habitual de lo que pensaba. Visitas a familiares, trámites, citas médicas, trabajos temporales en las ciudades de San Pedro de Atacama, Calama y Antofagasta eran parte de sus movimientos regulares.

Esa mañana en la ciudad no tenía nada de excepcional para ellos. Así como podían permanecer en la prepuna atacameña durante el verano, resguardados en refugios de pircas de piedra cuidando sus piños de llamos y corderos, se movían también durante todo el año por casas de familiares y amigos desde la cordillera al mar, realizando diversas actividades, aprendiendo y poniendo en acción distintos conocimientos. Hasta ese momento no había pensado en la importancia de la movilidad en la vida de las personas de la comunidad de Socaire, a pesar de que, cuando me quedaba días trabajando en el poblado, siempre había gente entrando y saliendo del poblado. Regularmente se escuchaban historias de Calama y Antofagasta, personas que permanecían por meses en otras ciudades, se hablaba de retornos temporales y de salidas hacia lugares distantes. Incluso, algunos viajaban hacia Bolivia y Argentina. No obstante, hasta entonces, no había tomado mayor atención en esos relatos, a lo más, los consideraba anécdotas.

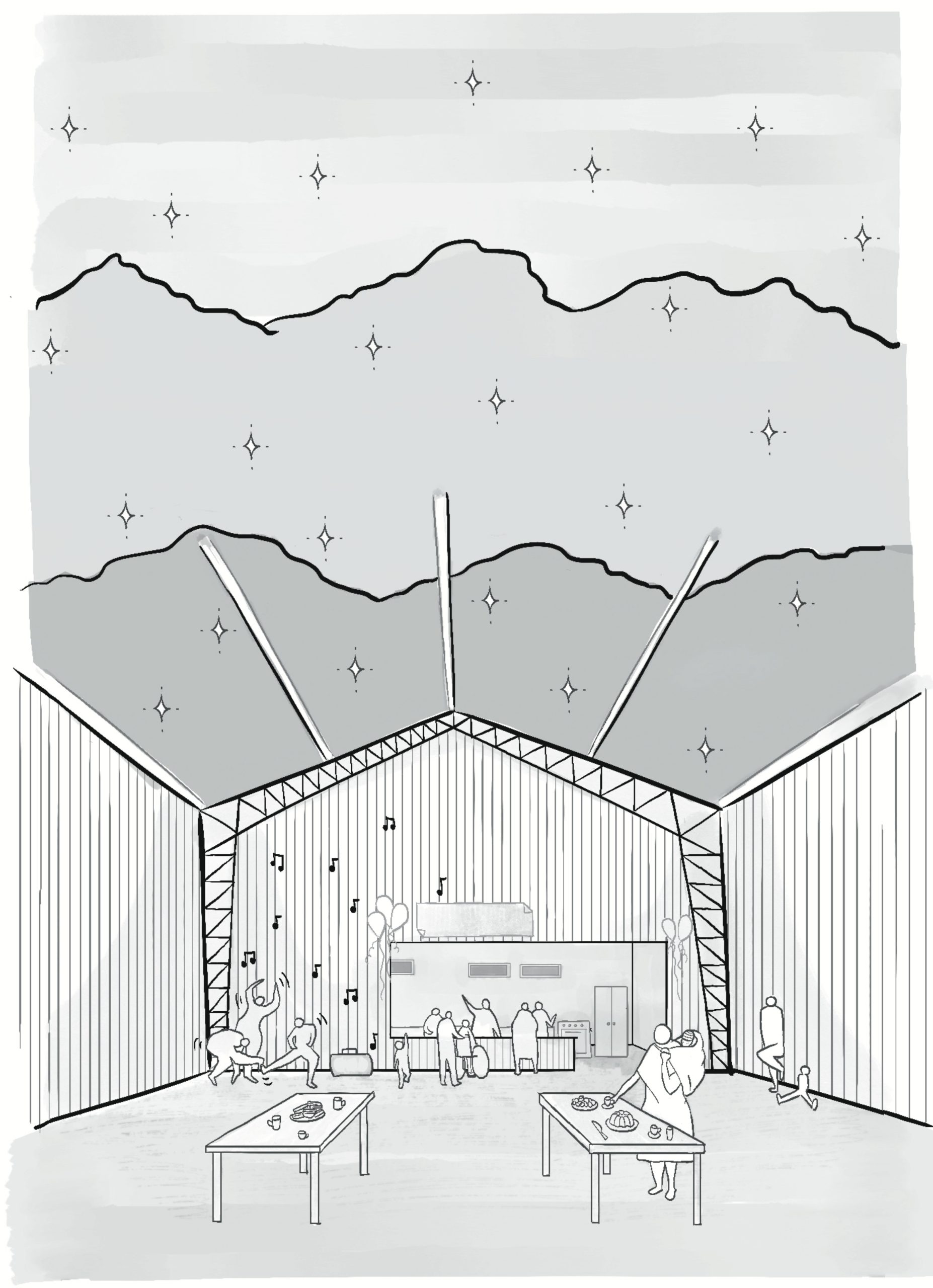

Cuando nos despedimos en el banco, Irene y José me invitaron a una fiesta en la “Padre le Paige”, una población antigua de Calama. Se trataba de una fiesta que se realizaría el mismo viernes para reunir fondos a beneficio. Esa noche fui a la dirección que me entregaron. Entré en un galpón de grandes dimensiones ordenado como sala de baile, con mesas largas con manteles de plástico dispuestos junto a las murallas que dejaban libre el centro como una gran pista de baile. En el fondo del local, un mesón daba forma a la cocina y bar que ofrecían comida y bebidas para compartir. A mi ingreso reconocí en una de las mesas a personas de Socaire, junto a ellos se arrimaba un buen número de familiares y amistades. El local estaba lleno de gente, música fuerte y ruido con las voces y risas de los participantes. Durante la noche apenas había tiempo para sentarse, cada tema de música ranchera nos empujaba a la pista. La banda musical, oriunda del sur del país, no daba descanso. Hacia el final de la jornada, los acordes del “Sound”, orquestados por un DJ, hacían explotar risas y gritos de entusiasmo a los cientos de personas que bailábamos abrazando el calor al interior del galpón. Entre baile y baile conversaba con mis compañeros y compañeras de mesa sin ocultar mi interés de saber sobre sus actividades en Calama, motivos y organizaciones de los viajes.

—Y usted ¿no que trabaja en la minera? —le pregunté a uno de los jóvenes que conocía.

—Sí, pero a veces en mis días de descanso vengo a ayudar a mi hermano en su taller mecánico —me respondió.

—Y usted ¿se queda aquí, en Calama? —le pregunté a una de las mujeres adultas de la mesa.

Ella replica:

—No, estoy de pasada, voy a Antofagasta a cuidar una tía por unas semanas —respondió sonriendo mientras seguía el ritmo de la música con la cabeza.

Así, todos hablaban en propiedad de los diferentes pueblos y ciudades que visitaban, dibujando un territorio que se distribuía entre la puna atacameña y la costa de Antofagasta.

Ese viernes en Calama fue mi primer encuentro con la movilidad. Conocía la importancia de la “movilidad circulatoria” planteada como teoría de una práctica ancestral en los Andes (Nuñez y Dillehey, 1979). La movilidad como práctica que ha permitido desde tiempos antiguos la complementariedad de pisos ecológicos de la población andina. Sin embargo, no había pensado que las movilidades actuales, las que protagonizan los habitantes de Socaire y a quienes encontré en esa celebración en Calama, son un tipo de reproducción de esas antiguas prácticas. Los pisos ecológicos, vistos así, son en la actualidad reformulados ya no por su articulación en función de la productividad agrícola y ganadera, sino más bien en la localización de servicios y equipamientos, acceso a mercados de trabajo asalariado y colaboración entre miembros de las comunidades[3].

Al día siguiente del encuentro con Irene y José y la fiesta en la “Padre le Paige”, empezó a cambiar mi forma de entender la relación entre territorio y vida cotidiana. Mi mirada formateada para ver espacios delimitados, con fronteras y límites y habitantes bien asentados en ellos, dio paso a territorios vividos, amplios, recorridos y significados a través de las movilidades.

Figura 1. Pastores y rancheras

Dibujo de Catalina Rojas Cumplido.

La isla no es una isla

Para llegar al muelle de Lota (región del Bío Bío), hay que cruzar una feria. Es julio y hay un frío húmedo intenso. En la superficie dispareja de las calles, se acumulan charcos de agua de la lluvia de la noche anterior. Vendedores de frutas, verduras y pescados, entre ellos muchas mujeres con delantal, ordenan sus productos mientras que volutas de vapor salen junto a sus pregones. Hace frío y se siente mucha humedad al caminar a través de esta feria con pocos productos ofertados sobre cajones de madera. Es necesario llegar al final del mercado para encontrar el muelle, donde una multitud de hombres y mujeres se mueven con bultos, sacos y carros. Aquí hay más movimiento que en la misma feria. El ajetreo es para cargar la motonave Cardenal Silva Henríquez, o, simplemente, el Cardenal –como lo llaman todos–, un barco con capacidad para cerca de cincuenta pasajeros que realiza tres veces a la semana la ruta entre Lota y la isla Santa María en una navegación de tres horas surcando el golfo de Arauco.

Cuando me subí al Cardenal, no conocía a ningún habitante de la isla. Había leído la historia de los asentamientos de la San María, muy similar a la vecina isla Mocha, que había conocido como estudiante dos años antes. Ambas islas habían sido antiguamente habitadas por gente mapuche. En el siglo xvii, navegantes holandeses registraron los intercambios con mapuche y dibujaron los primeros mapas conocidos de ambas islas. Ya entrado el siglo xix, los habitantes mapuche fueron expulsados por el Estado chileno; entonces, ambas islas pasaron un tiempo aparentemente deshabitadas, para luego ser entregadas a estancieros ganaderos. Durante la reforma agraria, las estancias fueron divididas entre sus habitantes. En isla Mocha, las familias residentes recibieron una parcela que se distribuyen en forma concéntrica en el perímetro de la isla donde sus habitantes han continuado cultivando y criando animales. La isla Mocha, al tiempo de mi visita, tenía difícil acceso y escasa comunicación con el continente (anterior a la masificación de la telefonía celular). Los periódicos se leían con una semana de retraso. Cuando iba navegando hacia la Santa María y conversaba con otros viajeros en la cubierta, me resonaban las palabras de mi director de tesis de Antropología, cuando le pregunté cuál era su interés por las islas, a lo que respondió: “Cada antropólogo necesita su isla”. La referencia era clara a los clásicos de la etnografía, quienes habían descrito islas lejanas o sociedades que eran tratadas como aisladas, delimitando los espacios de la cultura y sociedad a una geografía física. Esto fue lo que Augé (2010) llamó la ficción de la isometría social espacial: observar los límites geográficos como límites de una sociedad y una cultura. Así se forjaba el conocimiento especializado en la antropología clásica. Cuando divisé los contornos de la isla en ese mediodía, pensé en esa ficción, en una sociedad bien asentada a quien devolvería la imagen que construiría de ella.

A los días de mi arribo, entendí que la historia de la Santa María había tomado un camino muy distinto al de la isla Mocha. Si esta última se había volcado al ritmo de la tierra, el cultivo y la crianza, la Santa María lo hacía hacia el mar. Cuando en la Santa María la Estancia llegó a su fin, y si bien algunos habitantes recibieron tierras, prácticamente toda la población se asentó en el borde mar. Entonces, devinieron en navegantes, pescadores, mariscadores y recolectores de algas de tiempo completo. Los dos asentamientos de la Santa María –Puerto Sur y Puerto Norte– miraban hacia el golfo de Arauco con sus bahías colmadas por decenas de botes de pesca artesanal. Me empeciné en entender cada puerto como una comunidad volcada en sí misma. En principio me resultaban interesantes las representaciones que personas de un asentamiento y otro hacían sobre sus vecinos a través de rivalidades y diferencias sobre la ética del trabajo y formas de llevar la familia de cada uno. Al menos una vez al mes, la rivalidad era ritualizada en una cancha de fútbol ubicada en el centro de la isla. Así, la isla me parecía como un mundo en sí mismo, delimitado por las playas y roqueríos. Pensé que había encontrado mi “isla” para describir con un repertorio “a la clásica”, ordenando las concepciones de trabajo, familia y religión que se jugaban en cada uno de los asentamientos. Como mi interés era realizar una monografía para obtener el título de Antropólogo, me fascinaba la idea de poder entregar un buen texto sobre los habitantes de la isla, con sus historias, memorias y anhelos.

Durante mis siguientes estadías, dudé de la posibilidad de realizar un trabajo profundo; cada vez que intentaba continuar con una conversación entre una estadía a otra, no encontraba a las personas. Cuando retornaba a una casa, era común no encontrar a sus habitantes, pues ellos se encontraban de viaje en Lota, Coronel, Arauco o Concepción. La gente entraba y salía de la isla con fluidez; el Cardenal no era el único medio. Al final me parecía que era yo quien estaba en el lugar equivocado para conocer de las vidas de los habitantes de la isla. Esta situación empezó a tornarse en preguntas como “¿Dónde realmente hacen su vida los habitantes de la isla?”, “¿Qué rol juega la isla en todo esto?”, “¿Qué pasa cuando las personas están en Coronel o Lota?”. Era evidente que no solo se trataba de traer víveres o materiales de construcción, sino de todo tipo de redes que se tejían con personas, colectivos e instituciones en el continente.

Un día, camino a la isla, pasé a un barrio de Coronel donde vivían familias de Puerto Sur. Me encontré con algunos conocidos, entre ellos estudiantes, trabajadores y mujeres que realizaban labores de cuidado y que se daban un tiempo para hacer una vida un poco más urbana de lo que se podía en la isla. Había una serie de cultos evangélicos con membresía isleña, muchos de los y las vecinas participaban en seminarios y jornadas religiosas. Ese barrio en Coronel era una extensión de la isla, incluso con residentes de ambos puertos –Sur y Norte– compartiendo el mismo techo.

Después de casi dos años, tiempo en el que realicé cuatro estadías, mi imaginación del trabajo etnográfico que reside en un lugar para describir cómo se habita ese lugar empezó a perder sentido. Si mi interés era entender cómo se vivía en la isla, era evidente que debía comprender cómo los y las isleñas también vivían en otros lugares construyendo territorialidades por la amplitud del golfo de Arauco.

Como suele suceder con las tesis académicas, en el momento de su redacción, no logré entender del todo las implicancias de mi experiencia de terreno. Con el tiempo me resonaban con otros colores los viajes de todas y todos los habitantes de la isla. Cuando terminé de escribir, pensaba en las razones de las diferencias entre la isla Mocha y Santa María, una asentada y la otra abierta a la movilidad. Cuando defendí la tesis, mi director concluyó frente a la presentación: “Para algunos los mares son fronteras, para otros son territorios”.

Figura 2. La isla no es una isla

Dibujo de Catalina Rojas Cumplido.

Autopista del norte

El velocímetro del Volkswagen Golf marca 160 kilómetros por hora. Todo es legal, hay secciones de la autopista que no tienen restricciones de velocidad. El conductor es un estudiante de Historia, al lado suyo un chofer profesional de camión, atrás, al lado mío, una mujer joven, cantante lírica, que viaja para participar en una audición para un proyecto musical. Lo único que nos une cuando iniciamos el viaje es llegar a nuestro destino compartiendo los gastos del viaje. La velocidad no es el problema, excepto para mí. Llevamos al menos treinta minutos discutiendo sobre la dimisión del primer ministro de Alemania. Gerhard Schroeder ha puesto su cargo a disposición, y la votación del parlamento de su “voto de confianza” será en pocos días. La temperatura aumenta al interior del vehículo. La desolación de la socialdemocracia, el retorno de la derecha, la impavidez de Los Verdes, al final, el futuro de Europa y su Unión son los temas que brotan al interior del vehículo a un volumen que hace inaudible la música electrónica que el conductor ha escogido para acompañar el viaje. En momentos, el conductor se gira de forma vehemente hacia atrás rebatiendo algún comentario, mientras yo clavo la mirada en el velocímetro y en sus manos sobre el volante más que en su argumentación. La discusión me interesa, pero la velocidad que alcanzamos me desvía la atención por momentos. Llevamos una hora de viaje, y aún faltan cuatro. Yo juego mi rol de extranjero haciendo preguntas de periodista, como si no tuviera posición, mostrando en todo momento mi interés en entender los ejemplos que utilizan para fortalecer sus posiciones. Disfruto ese rol de etnógrafo ingenuo que describen los manuales. Al poco andar me doy cuenta de que los compañeros de viaje no tienen puntos de encuentro. De la política local, pasamos a la política europea, y, de ahí, a la historia de Alemania. Alguien pide pasar al baño, nos detenemos en una estación de servicio en la carretera. Nos bajamos todos, uno va al baño, y otro, a buscar café, amablemente trae a su regreso un vaso para cada uno. Hacemos una pausa apoyados en el auto con café y cigarrillos. Se requiere bajar la intensidad de la discusión. No recuerdo cómo empezó, habíamos realizado una ronda de presentaciones personales cuando recién salíamos del estacionamiento de la estación de trenes de Frankfurt donde nos habíamos citado y alguien hizo un comentario que prendió la mecha.

Mientras esperamos apoyados en el auto, el conductor inicia una historia del pueblo cercano donde nos encontramos; haciendo dotes de su saber historiográfico, relata la historia de ese territorio como parte de la extinta RDA – la Alemania socialista. Su relato es de alguien conocedor, que da el pie para cambiar el tópico de la conversación hacia los países del Este, del exbloque socialista. El chofer de camión cuenta andanzas en Polonia y Ucrania; acto seguido, la cantante comenta algunas de sus giras en los Balcanes. Los viajeros y la viajera somos entusiastas en acortar el tedio del viaje con discusiones dispersas, otras breves y algunas anécdotas.

Compartir vehículos para viajar supone algunas reglas implícitas, al menos así le había escuchado en una entrevista televisiva tiempo antes a Francis Fukuyama a propósito de la teórica autorregulación de la sociedad que supone, en un ejemplo empírico, que personas desconocidas al compartir un vehículo acuerdan de forma implícita no conversar sobre ciertos temas, como, por ejemplo, de política y cualquier tópico que implique fricciones éticas. A juzgar por lo que sucede en este Volkswagen Golf, Fukuyama se ha equivocado (nuevamente). El tiempo-espacio al interior de ese auto era uno de construcción de acuerdos y disensos, una dinámica vivaz más que de sostener una sociabilidad anodina.

Durante cuatro años utilicé regularmente el servicio de autos compartidos para cubrir quinientos kilómetros de distancia entre el centro y norte de Alemania. Por ese tiempo, era la distancia que me separaba de mi compañera. La primera vez que utilicé el servicio, fui a una oficina en una estación de trenes donde uno se anotaba en unas listas con varios días de anticipación al viaje, luego tenías que llamar por teléfono para confirmar si había alguna coincidencia con un conductor. Para la segunda ocasión, ya había descubierto que varios sitios en internet habían empezado a emular ese espacio presencial. Sitios precarios en términos gráficos permitían buscar destinos, horarios y precios. Nunca se hacía referencia a lo que se podría hablar o no, a veces, solo se indicaba el tamaño de equipaje aceptable. En algunas ocasiones uno se subía y todos los compañeros de ruta dormían, o se hacían los dormidos. Algunas veces se negociaba el soundtrack del viaje. En no pocas oportunidades, participábamos de conversaciones animadas. La dinámica al interior me fascinaba. Cuatro perfectos desconocidos comparten durante cinco horas un habitáculo. Las biografías y sensibilidades reunidas eran una lotería. Habitualmente pensaba en el cuento Autopista del sur de Cortázar, en el que una irrupción en la carretera permite a los viajeros, en su inmovilidad producto de la detención del tráfico, construir lazos afectivos, comunidades y rivalidades. Pero mi experiencia era el relato de Cortázar invertido, ya que construíamos lazos mientras nos movíamos, y, a su vez, esa pequeña sociedad se desvanecía cuando nos deteníamos en nuestro destino final.

Nunca he experimentado un espacio más diverso que el interior de esos vehículos. Con el tiempo tomaba esa opción de viaje por la emoción de lo desconocido. Solo una vez me reencontré posteriormente al viaje para compartir una cerveza con mis excompañeros de ruta, habíamos sostenido una conversación inusualmente poética y existencial. No era tan extraña la emergencia de una atmósfera de confianza, una atmósfera liminal en cierto punto. Era habitual que los viajeros nos presentáramos al iniciar la ruta contando qué nos había llevado a realizar el viaje y cuál era su sentido en un contexto más amplio de intereses, relaciones entre personas, proyectos futuros o actividades cotidianas.

Las autopistas en Alemania son todas iguales, las condiciones de la ruta son similares, y el paisaje no es muy diverso. Pero viajar por ellas era siempre diferente. Lo que sucedía al interior de los vehículos mientras viajábamos cuestiona la idea tradicional del transporte que ve el desplazamiento como tiempo muerto. Para mí eran un tiempo-espacio que proveía las imágenes más vívidas sobre las diferentes sensibilidades y visiones de mundo que habitan esos territorios. Peter Sloterdijk (2003), otro alemán, formula la metáfora del viaje en barco para describir la forma en la que accedemos a una idea de lo colectivo: el barco, o un auto en este caso, sería una esfera de existencias, cuyas relaciones atraviesan nuestros cuerpos para ser-con-el-mundo.

Figura 3. Autopista del norte

Dibujo de Catalina Rojas Cumplido.

Rutas y más rutas

La clave es entender la movilidad en el continuo de la vida cotidiana. Los imaginarios de la movilidad están aún teñidos por las ideas de exploración, descubrimiento, ya sea colonial o en su versión de consumo masivo del turismo en la actualidad. A la movilidad como enfoque, le es completamente ajena la idea del viaje como excepcionalidad de un evento único. Las movilidades conectan lugares, personas y cosas, y en esa acción emergen tramas de relaciones. Las rutas construyen topologías y no topografías, se trata de cómo ellas dan forma al espacio por sobre identificar lugares para orientarse. Así, la movilidad ilumina las topologías para habitar “a través”, intersectando tiempos y espacios, finalmente, experiencias que construyen los mundos que habitamos.

Bibliografía

Appadurai, A. (2001). La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización. Fondo de Cultura Económica.

Augé, M. (2010). Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. Gedisa.

Clifford, J. (2019). Itinerarios Transculturales. Gedisa.

Imilan, W. (2007). Socaireños en movimiento. Atacameños y Calama. Estudios Atacameños, (33), 105-123.

Jirón, P. e Imilan, W. (2018). Moviendo los estudios urbanos. La movilidad como objeto de estudio o como enfoque para comprender la ciudad contemporánea. Quid 16, (10), 17-36.

Nuñez, L. y Dillehey, T. (1979). Movilidad giratoria, armonía social y desarrollo en los Andes. SGM.

Serres, M. (1981). Átomo de parentesco y relaciones edípicas. En La identidad: seminario interdisciplinario. Ediciones Petrel.

Sloterdijk, P. (2003). Schäume: Vol. III. Suhrkamp.

- Agradecimientos a ANID FONDECYT N.º 1220896 Wiñolnampülkafe: Movilidades mapuche y sus territorialidades.↵

- Ver capítulo de Millaleo.↵

- A partir de este encuentro, continué tomando atención en las movilidades de las personas de Socaire, reflexiones que fueron publicadas en Imilan, W. (2007). Socaireños en movimiento. Atacameños y Calama. Estudios Atacamenos, 33.↵